很多人把“左心室肥大”理解成肌肉越厚越有力,像练过的手臂一样更能“泵血”。事实恰好相反:老年阶段心肌变厚多是长期压力负荷的“应激产物”铁牛配资,并非功能增强的同义词。它让心脏对血液的充盈更挑剔、对缺血更敏感,久而久之还会牵连心律与脑肾灌注。

哪种状态风险更低?

通俗地说,“未肥大”的左心室一般比“已肥大”的风险低。未肥大提示心室壁处在较为节省能量、顺应性好的状态;相反,肥厚后的壁虽然“看起来有力”,却更僵、更耗氧,灌注一旦跟不上,心肌就容易缺血、松不下来,舒张功能先受累,随后才可能出现收缩指标下降。需要强调的是:危险不来自“厚度”本身,而来自“厚而不柔、耗而不补”的失衡。

左心室为什么会“变厚”?

最常见的推手是多年未稳控的高血压。血压像一条“隐形阻力带”,让心脏每次射血都更费劲,于是心肌纤维增粗来应付压力。另外,主动脉瓣狭窄、甲状腺功能异常、长期重度饮酒、肥胖与睡眠打鼾(提示可能的呼吸暂停)都会让心室壁日复一日加码。别忘了“运动型心脏”这类生理性增厚:年轻或长期耐力训练者可出现对称性、可逆性的轻度肥厚铁牛配资,舒张性能良好;而老年期的病理性肥厚常是不对称或伴壁厚与室间隔改变,舒张变差、心肌标志物或心电改变更常见。

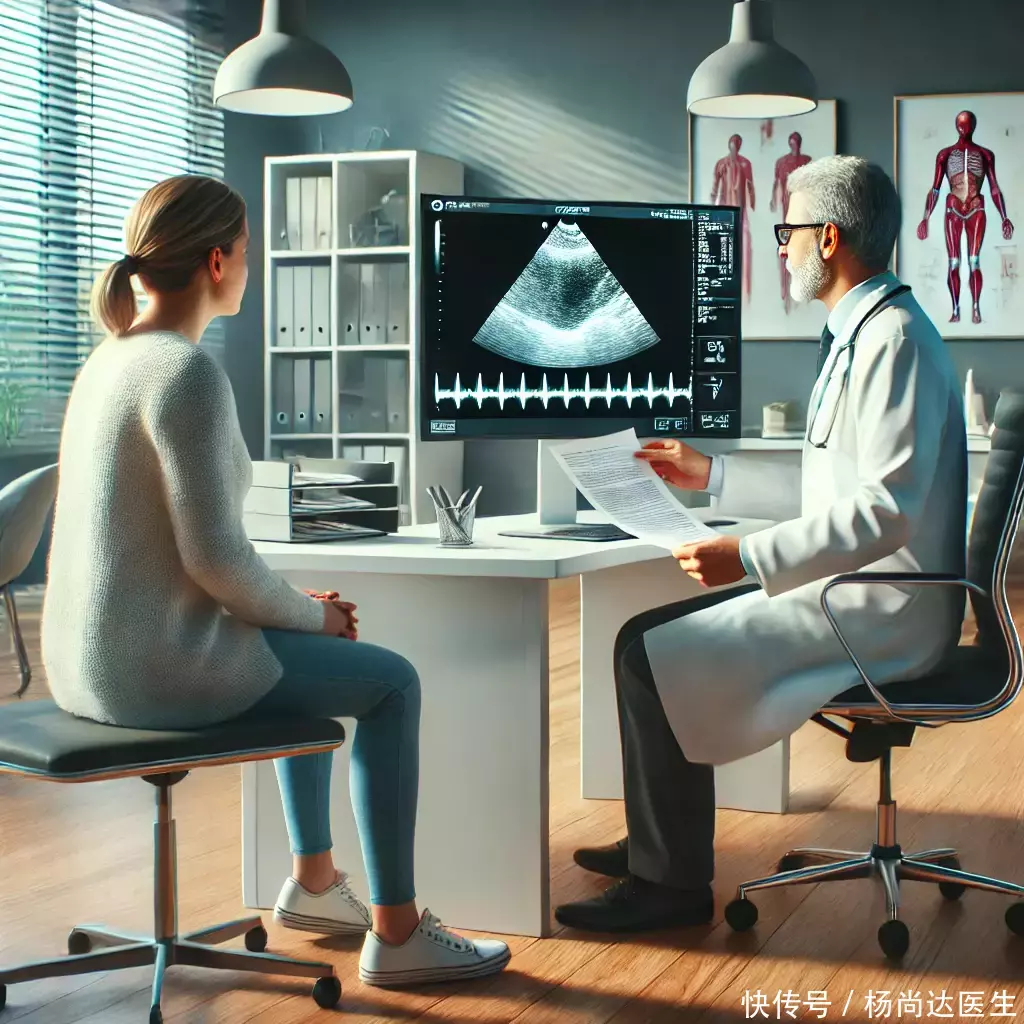

何时该看医生更稳妥?

抓住三个信号:其一,体检提示左心室壁厚、室间隔厚度或左室质量指数超标;其二,家庭血压晨起常超标、夜间不降反升,或脉压差长期变大;其三,心电图反复出现电压增高、ST-T改变、早搏增多等提示。此时宜预约心内科,完善超声心动图(关注壁厚、舒张功能、左房大小、流出道速度等),必要时做动态血压、动态心电或心肌受压评估。

风险能逆转或“降级”吗?铁牛配资

答案通常是“可改善但需耐心”。关键不只是把血压降到“合格线”,而是稳在全天候目标:清晨、夜间、活动后都尽量平稳。伴随控盐(≤5克/日)、体重回落(腰围优先)、限制酒精和晚间重口味,左心室质量可随负荷减少而缓慢下降或停止进展。合并睡眠呼吸问题者,规范干预后心肌受压会明显减轻。血脂、血糖、尿酸达标同样是“减压阀”;对部分瓣膜或结构性病变,遵循专科方案评估是否需要介入或手术治疗。

居家监测怎么做更靠谱?

与其盯着一次体检的“壁厚数字”,不如盯住日常的“负荷曲线”。家里准备上臂式电子血压计,连续7天、早晚各测两次,记录平均值;把晨间升高、情绪波动或盐分超标后的血压变化标出来,带去就诊更有参考价值。每周安排3—5次中等强度活动(快走、骑行、爬坡),每次20–40分钟,以“微喘但能说话”为度;力量训练以小重量多次数为主,避免屏气硬拗。晚餐提早、少盐少油,睡前减少刺激信息与熬夜,让交感-副交感的节律重新对拍,心肌更省力。

体检报告写着“轻度肥厚”,要紧吗?

“轻度”不等于可以忽略,它更像一盏黄灯:提示负荷已长期偏高,但仍有回旋余地。与医生一起确认是不是被“假阳性”干扰(如短暂血压飙高、测量误差、运动后当即检查),若重复评估仍在边缘或偏高,便按风险因素分层管理:把血压目标设定得更具体,把盐与酒的“漏洞”补上,把夜间睡眠与晨起习惯调顺。通常3–6个月复查超声与实验室指标,看趋势不看单点。

对上了年纪的人而言,“未肥大”的左心室通常更省力、更安全;一旦走到“肥大”,就意味着心脏在高负荷轨道上运行已久,需要更认真地卸载压力。与其纠结一次读数,不如尽早识别信号、把握就医时机铁牛配资,并在日常里用稳血压、控盐、减重、改善睡眠与规律运动去“减重心脏”。把节律调顺,把负荷降下来,风险自然就向低处走。

配查网提示:文章来自网络,不代表本站观点。